HOW TO USE 護符・御札の使い方

護符・御札の効力を最大限にするために、

明祓洞の護符・御札の使い方について、丁寧に説明して参ります。

よくお読みになり、正しくお使いください。

※使い方を説明した、このページと同様の内容の説明書が商品に添付されています。

※ここに記載の使い方は明祓洞の護符・御札の使用方法です。

※護符が届きましたら、すぐに下記のどれかの使用法に従って護符を安置してください。開眼までしまって置いたりする必要はありません。

佩帶法の場合、開眼前から持っておく(スマホや財布に入れておく)ことが安置となります。

■ 明祓洞 護符・御札の5つの使い方 ■

■ 使い方1 佩帶法(はいたいほう)

明祓洞がオススメする護符・御札の最も効果的な使い方は、いつも肌身離さず持っていることです。

これを佩帶法と言います。

とはいっても、身体に直接付いていなければならないという意味ではありません。できるだけ長い時間「持っている」「自分のそばにある」と言うことです。

サイフやよく使うバッグの中に入れたり、定期券ケースにはさんだりするのが良いでしょう。ご老人やお子様の場合にはお守り袋の中に入れたり、襟口等を袋状の場所に縫付けても大丈夫です。

パウチや、ビニールなど通気性のないもので密封はしないようにお願いします。片面をビニールに接するなどの場合は問題ありません。

佩帶法の注意点は以下の通りです。多くの疑問点は、理由とともにABOUTページのQ&Aに書いてあります。お問い合わせの前にご一読ください

※できるだけ長い時間持っているものに入れておいてください

※丁寧に扱ってください 下に落としたり濡らさないように注意してください

※直接下に落とした護符・御札は穢れてしまいます 新しいものと交換してください

※サイフごと、バッグごと落とした場合は大丈夫です

※穴を開けたり折ったりしないでください

※人に見られないように、また護符・御札のことを人に話さないように

※1年間または願いが成就するまでは開けてはいけません

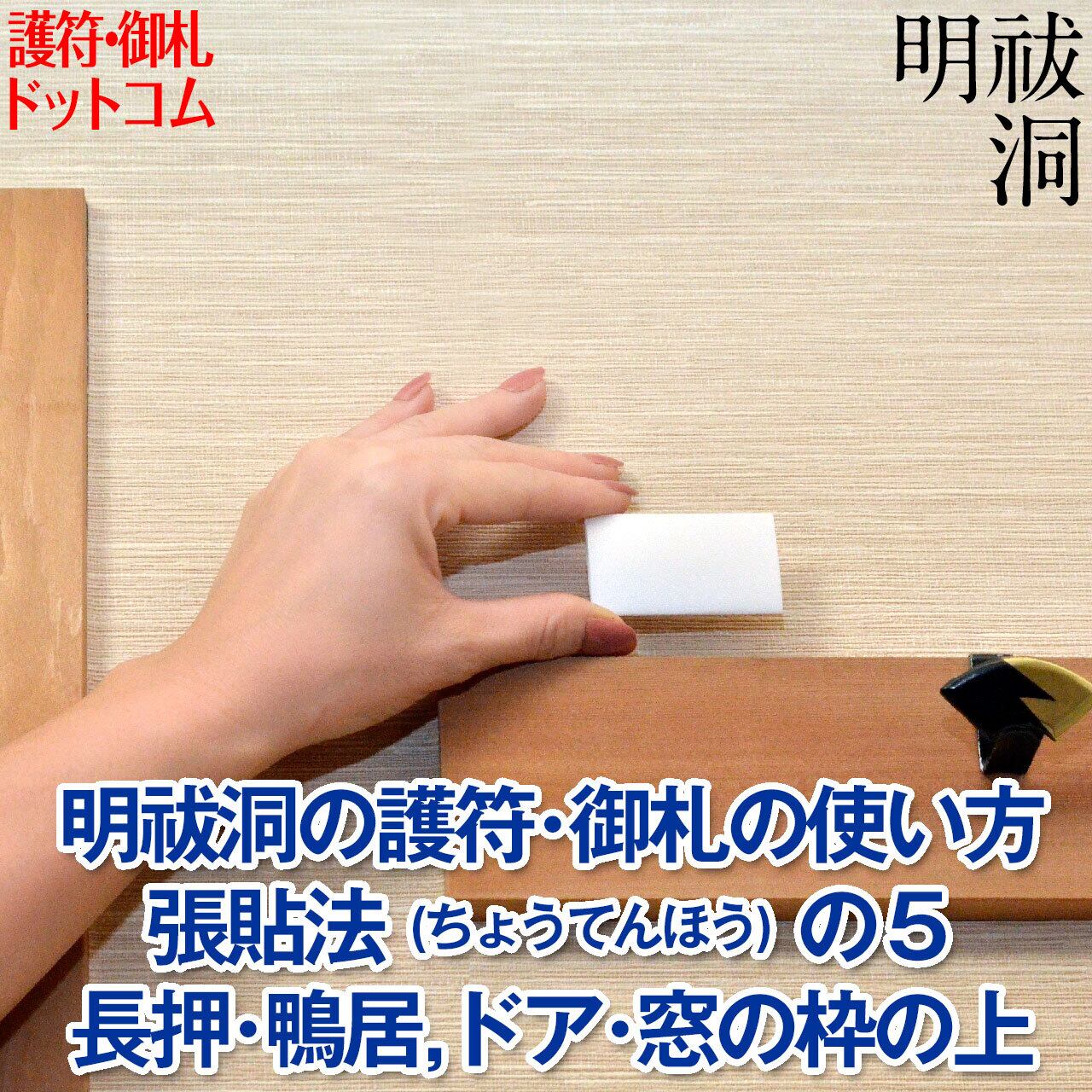

■ 使い方2 張貼法(ちょうてんほう)

護符・御札を、ご自宅の壁などに貼る方法です。

一部を除き、ほとんどの護符・御札は張貼法で使うことができます。

できるだけ頭の上に位置する場所で、はがれにくいところ、子供の手の届かないところを選びます。

場所の指定がある場合にはそれにしたがいます。

貼る場所を決めたら窓枠の上やカーテンレールの上などに、封紙を壁にし上下に気をつけて、両面テープなどで固定してください。

張貼法の注意点は以下の通りです。多くの疑問点は、理由とともにABOUTページのQ&Aに書いてあります。お問い合わせの前にご一読ください。

※護符・御札を壁に付けるときにはできるだけ両面テープなどで固定してください

※丁寧に扱ってください 下に落としたり濡らさないように注意してください

※直接下に落とした護符・御札は穢れてしまいます 新しいものと交換してください

※基本的に家族全員の頭の高さよりも高いところに貼ります

※佩帶法が可能な護符・御札ならば、高さは低くてもかまいません 引き出しの中や収納の中でも結構です

※寝ている間に効果を発動する一部の護符では、枕の下やベッドの下に貼ってもかまいません

※氣の流れを確保するため、他の容器やビン・缶・袋・ビニール袋に入れないでください

※穴を開けたり折ったりしないでください(画鋲厳禁)

※貼るときには上下表裏に注意してください

※原則として封紙のない方を室内側または建物の中心側に向けます

※上下は封紙の文字方向でご判断ください

※カーテンの陰や額の裏など、スキマがあれば隠してもかまいません

※人に見られないように、また護符・御札のことを人に話さないように

※1年間または願いが成就するまでは開けてはいけません

■ 使い方3 祭拜法(さいはいほう)

祭拜法とは、それに向かって手を合わせたりお辞儀をしたりする場所=すなわち神棚や仏壇の上に、護符・御札をお祀りする方法です。

最も多くの方が、普通はこの方法で護符・御札を扱っていらっしゃるのではないでしょうか。

神棚や仏壇を清掃し、手を合わせてから護符・御札を封紙のある方を向こう側にして上下に注意して安置します。

場所は特に関係ありません。安置してから再度手を合わせます。

祭拜法の注意点は以下の通りです。多くの疑問点は、理由とともにABOUTページのQ&Aに書いてあります。お問い合わせの前にご一読ください。

※護符・御札は棚や台の上にしっかりと置いてください

※丁寧に扱ってください 下に落としたり濡らさないように注意してください

※直接下に落とした護符・御札は穢れてしまいます 新しいものと交換してください

※基本的に家族全員の頭の高さよりも高いところに祀ります お仏壇ではこの限りではありません

※穴を開けたり折ったりしないでください(画鋲厳禁)

※祀るときには上下表裏に注意してください

※原則として封紙のない方を手前側に向けます

※上下は封紙の文字方向でご判断ください

※祭拜法の場合には、結界内なので人に見られてもかまいません

※ものの陰や他の御札の裏など、スキマがあれば隠してもかまいません

※護符・御札のことを他の人に話さないように

※1年間または願いが成就するまでは開けてはいけません

※他の御札や仏様、お社といっしょに置いても大丈夫です

■ 使い方4 埋投法(まいとうほう)

あまり知られていませんが、護符・御札の使い方としては、古来より伝わる方法です。

家族の皆さんが良く通る門の下や、門から玄関までの道筋に深さ30センチほどの穴を掘り(穴の大きさは特に指定はありません)、護符・御札を封紙のある方を下にして安置し、上に天然石を置いて(鎮石と呼びます)土をかけて埋めます。

他の容器などには入れず、直接土に埋めてください。

上を踏んでもかまいません。

この使い方をする護符・御札は、他のものと違い、護符・御札が朽ちるまで効力を発揮し続けます。

埋投法の注意点は以下の通りです。多くの疑問点は、理由とともにABOUTページのQ&Aに書いてあります。お問い合わせの前にご一読ください。

※埋投法に適さない護符・御札は、絶対に埋めてはいけません

※他の方に掘り出されないよう、表に出たりしないようしっかりと掘ってください

※丁寧に扱ってください 穴を開けたり折ったりしないでください

※ただし護符・御札は土に直接埋め、容器などに入れないでください

※スコップなどで間違って傷つけないよう、必ず上に石を置きます

※鎮石は天然石であれば何でもかまいません(人造大理石やコンクリ片は不可)

※埋めるときには表裏に注意してください 原則として封紙のある方を下側にして埋めます

※できるだけ上を通るようにします 避ける必要も、狙って踏む必要もありません

※人に見られないように、また護符・御札のことを家族以外に話さないように

※埋める前に中を見たり開封してはいけません

■ 使い方5 枕下法(ちんかほう)

護符・御札の使い方としては、古来より伝わる方法です。

自分自身に強く関連する護符の場合に有効です。

就寝するときに、枕の下やベッドの下に護符を置いておく形で安置します。

ベッドや敷きっぱなしの布団の場合には護符を置いたままにしておいてもかまいません。

具体的には、枕の下、シーツの下、中敷きマットレスの下、ベッドの下、などに入れます。

沈下法の注意点は以下の通りです。多くの疑問点は、理由とともにABOUTページのQ&Aに書いてあります。お問い合わせの前にご一読ください。

※ほとんどの護符が利用可能ですが、沈下法に適さない護符・御札は、このやり方で使用してははいけません

※丁寧に扱ってください 穴を開けたり折ったりしないでください

※ただし護符・御札はそのまま置き、容器などに入れないでください

※安置のときに表裏に注意してください 封紙のないほうを人に向けます すなわち封紙が下側です

※人に見られないように、また護符・御札のことを家族以外に話さないように

※中を見たり開封してはいけません

■ 護符・御札の効力を倍加する2つの活用法 ■

○ 活用法1 奉多体法(ほう たたいほう)

たとえば2枚の同じ護符・御札を1枚は身に付け、1枚は自宅に張貼または安置することにより、護符・御札の力を倍加する方法です。上記の使い方で言えば、「使い方1佩帶法」と「使い方2張貼法」「使い方3祭拜法」を併用すると言うことです。

効き目が早く、効果が倍以上に増加しますので、急いで効験を得たい方、確実な効験を得たい方に最適な方法と言えるでしょう。

※佩帶法と他の使い方を併用する

※効き目が早く、効果が倍以上に増加します

○ 活用法2 持多体法(じ たたいほう)

たとえば3枚の同じ護符・御札を1枚は本人が、他の2枚をそれぞれ家族が持つことにより、護符・御札の力を倍加する方法です。基本的にはその護符・御札の効果に関係する人、またはご家族がお持ちになるのが良いでしょう。

効き目が早く、効果が倍以上に増加しますので、急いで効験を得たい方、確実な効験を得たい方に最適な方法と言えるでしょう。

※同じ種類の護符・御札を、ご家族や同じ願いの関係者が同時に持つ活用法

※効き目が早く、効果が倍以上に増加します

■ 護符・御札 安置の向きと安置の原則 ■

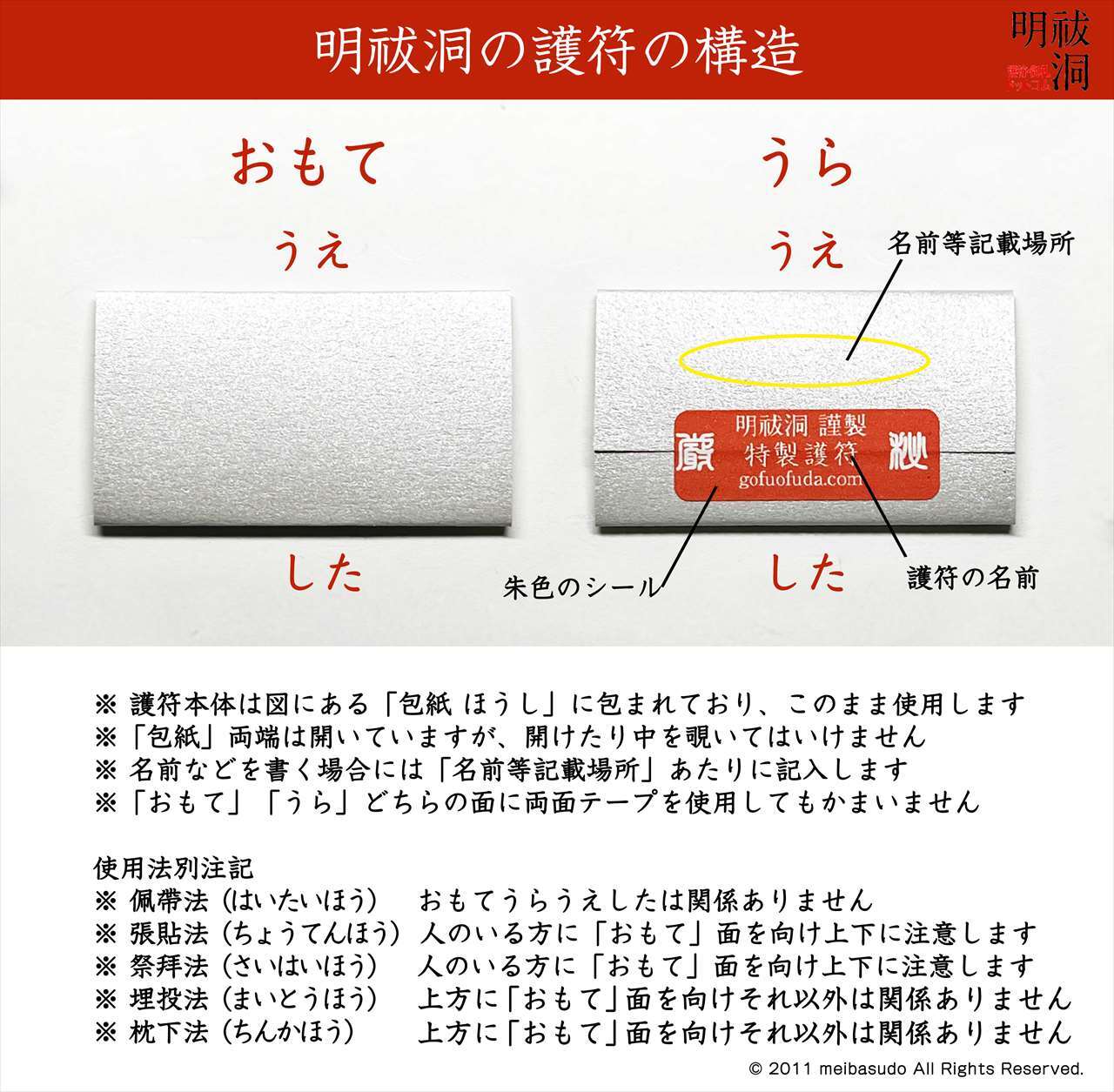

護符・御札の設置に関しては表裏と上下の向きが重要となります。

郵送時には護符・御札が破損しないことを第一に梱包しておりますので、必ずしも使用時の向きではありません。使用法を熟読のうえ、正しくお使いください。

※護符・御札の上下・表裏に注意する

※使い方に合わせて正しい向きで安置する

※護符・御札は勝手に折ったり切ったり穴を開けてはいけません

■ 護符・御札 してはいけないことなど ■

護符・御札にはさまざまな使い方がありますが、もちろんやってはいけないことがあります。護符・御札の種類によって異なる点もありますが、使う上で必ず守っていただきたい項目を以下に挙げておきます。

それぞれの使い方によって、やって良いこと悪いことが異なりますので、使用法を熟読のうえ、正しくお使いください。

その他の細かい注意事項は、理由とともにABOUTページのQ&Aに記載しております。

※護符・御札を人に見せたり、他人に話してはいけません

※1年間または使い終わるまでは開封してはいけません

※護符・御札は勝手に折ったり切ったり穴を開けてはいけません

※使用後は必ずご自身で焼却処分してください

■ 護符・御札 使い終わったら 消除の方法 ■

護符・御札には有効期限があります。その護符・御札の目的を達したとき、または1年程度で新しいものにしていただくのが望ましいのです。それはなぜかというと、時間の経過に従い、護符・御札が「邪気」によって次第に汚れくるからです。効果がなくなるわけではないのですが、純粋な効力を発揮できなくなってきます。

願いをかなえるための護符は、成就したら処分してください。願いがかなってからも持っているのは、願いをかなえるために護符・御札が受け止めた邪気が発散してしまう場合が多いため良くありません。また有効期限が切れた後は、処分して新しいものにすることをお勧めします。

明祓洞でお作りした護符・御札は、以下の手順に従い、必ずご自身で焼却してください。焼却処分しないままご自分の近くから離してはいけません。

1.流し台シンク手前側の左右に盛り塩をします。

↓

2.シンクの上で護符に塩をふりかけ、「ありがとうございました」と感謝します。

↓

3.排水口の上で火をつけます。火気の取り扱いには十分注意してください。やけどを防止するため、菜箸やトングを使用してもかまいません。

↓

4.焼け残った破片は出来るだけ小さくちぎります。

↓

5.灰と破片は、すぐに水で流し、排水口から海へと流れていくイメージをします。

↓

6.再度「ありがとうございました」と感謝して、消除の儀式を終わります。

消除の諸注意

※護符・御札は必ずご自身で焼却して処分してください(これを消除と言います)

※1年間または願いが成就したときに護符・御札は処分します

※護符・御札はシンクの排水口近くで燃やしてください

※排水口の近くであっても、プラスチックやゴムなど燃えるもの・溶けるものは避けてください

※明祓洞で作成した護符・御札は、焼却処分しないままご自身の家から出してはいけません

※明祓洞に消除を依頼する場合には、メールにて連絡の上、ご郵送ください 連絡がありませんとこちらで御魂を抜くことができませんので、ご自宅などから持ち出せません